Le

mécénat de Jeanne d’Evreux.

L’exposition

consacrée à l’art au temps des rois maudits - Philippe le Bel et ses fils,

1285-1328, vient de s’achever au Grand Palais.

Le mécénat de Jeanne d’Evreux, femme du

dernier fils de Philippe Le Bel, Charles IV, est un autre exemple de cette période

artistique.

Ce mécénat s’est manifesté dans les domaines de

l’enluminure, de la sculpture, de l’orfèvrerie, de l’architecture...

Il nous donne ainsi une large idée de l’art du XIVème siècle français.

1°- Le contexte historique.

Le mécénat de Jeanne d’Evreux traverse

plusieurs règnes, celui de Charles IV de 1322 à 1328, de Philippe VI de 1328 à 1350, de

Jean II le Bon de 1350 à 1364 et celui de Charles V.

Ces rois connurent des moments difficiles, la Guerre

de cent ans, la famine, les pestes noires de 1348 et 1350 et une crise économique sans

précédent.

Cette régression économique fut favorable aux

domaines de l’art en encourageant une concentration des fortunes individuelles et une

hausse du niveau de vie pour certaines classes sociales.

En effet, les cours princières se renforcèrent

grâce à un système fiscale très efficace qui draina une importante masse monétaire

vers elles.

Elles devinrent encore plus puissantes et

constituèrent de grands centres de la création où toute une entreprise de mécénat vit

le jour.

Pour avoir la meilleure production, les cours

entretinrent et protégèrent leurs artistes.

Il existait une véritable surenchère sur

l’œuvre qui devait être parfaite. Les riches bourgeois recherchaient des

oeuvres de qualité tout comme les cours princières, ainsi une forme de concurrence

existait.

Les auxiliaires des souverains chargés de collecter

les impôts ainsi que les lombards s’enrichirent et désirèrent posséder des

objets. Ils commandèrent des travaux d’orfèvrerie, d’enluminure dans les

ateliers. L'apparition d’une clientèle

possédant un niveau moins élevé des connaissances entraîna une vulgarisation de la

création.

Les ateliers d’enluminure, d’orfèvrerie

se développèrent devant ce surcroît de commandes et un véritable commerce se

développa, notamment à Paris.

Par contre, dans la majorité des cas, la noblesse

et les institutions religieuses subirent le contexte économique et religieux.

En effet, les guerres ruinèrent de nombreuses

familles nobles. Les institutions religieuses ruinées, écrasées d'impôts, exploitées

par le pape et le roi perdirent pour une grande partie d’entre elles leur puissance

économique. Les problèmes connus par l’église engendra une réduction du

nombre de chantiers. La création se fit en partie hors de l’église.

Ces deux couches de la population ne participèrent

plus aussi fortement à la création artistique.

Aux niveaux des artistes, le déplacement du

foyer et l'augmentation des ateliers parisiens modifièrent leur statut. On vit

apparaître la mise en vente d’objets déjà fabriqués. L’artiste sort de

l’anonymat et son statut d'artisan est modifié.

L’ultime reconnaissance de ce changement

d’attitude est l’apparition du nom d’artiste.

Les artisans devinrent des courtisans qui

voyageaient de cour en cour.

Grâce à ses déplacements, l’artiste fut mis

en présence de styles régionaux voir nationaux, créant ainsi un style européen plus

homogène et entraînant la résurgence de techniques, de thèmes étrangers dans les

grands foyers artistiques.

2° - le Mécénat de Jeanne

d’Evreux.

Jeanne d’Evreux était la fille du Comte

d’Evreux, fils du roi Philippe III, et de Marguerite d’Artois et par

conséquent, arrière-petite fille de Saint Louis.

En 1325, elle devint la troisième femme de

Charles IV, fils de Philippe le Bel, également descendant de Saint Louis. A sa mort en

1328, il la laissa enceinte, sans héritier mâle. Elle mourut à Brie-Comte-Robert en

1371.

Son mécénat a permit la création de six

oeuvres connues :

les gisants de Maubuisson et de Saint-Denis,

la Vierge à l'enfant du Louvre et Saint Jean

l’Évangéliste de Magny-en-Vexin,

un livre d’Heures

le maître-autel de Maubuisson,

elle fut également le commanditaire des

bâtiments du couvent des Cordeliers de Paris.

La Vierge à l’enfant et son pendant saint Jean

l’Évangéliste.

- Vierge à l'Enfant :

- Groupe d'argent doré.

- Hauteur : 69cm

- Daté entre 1324 et 1339

- Musée du Louvre MR342

|

Ce groupe est composé de la

Vierge. Elle porte l’enfant Jésus et tient dans sa main droite, un reliquaire en

forme de fleur de lys constitué de plaques de cristal contenant les cheveux de la Vierge.

Ce groupe est posé sur un piédestal composé d’émaux de basse taille sur argent,

où sont représentées des scènes du Nouveau Testament : l’Annonciation,

la Visitation, la Nativité, l’Annonciation aux bergers, l’Adoration des rois,

la Présentation au Temple, la Fuite en Égypte, le Massacre des innocents, la

Résurrection de Lazare et le Baiser de Judas...

Vingt-deux petites figures ciselées

décorent les angles du piédestal ; elles représentent les prophètes de la loi

nouvelle et parmi eux les rois prophètes.

Les plaques émaillées rapportées aux quatre

angles du piédestal réunissent les armoiries de France et d’Evreux (Fleur de lys

sans nombre et une bande composée d’argent et de gueules). |

Les mécènes indiquaient l’origine de leurs

oeuvres par une inscription ou par la présence de leurs armes. Il s’agissait pour

eux d’arborer des objets de grande qualité et de manifester leur dévotion.

Le thème de la Vierge à l'enfant est repris

d'une façon particulière à cette époque. Elles ont toutes un déhanché

caractèristique, leur tête est tournée vers l'enfant. Leur drapé est souple et

tuyauté. Mais surtout, la Vierge a envers son fils des gestes maternels. Jeanne

d’Evreux aurait insisté pour que la Vierge ait un geste de tendresse pour son Fils

dans l’esprit de la dévotion franciscaine.

Le caractère profondément humanisé de ces

oeuvres permettait aux mécènes une certaine comparaison avec les personnages

représentés et aidaient à renforcer l’idée d’une lignée royale élue par

Dieu.

Saint Jean l’évangéliste.

La pièce d’orfèvrerie représentant Saint

Jean l’Évangéliste était un pendant de cette œuvre. Elle était de même

grandeur et il tenait dans sa main une dent.

Les piédestaux étaient identiques.

Les gisants.

Hennequin de Liège serait le sculpteur de

l’ensemble des gisants. Originaire de Liège, il travailla pour Édouard III au

tombeau de Philippa de Hainaut, œuvre qui a du être entreprise du vivant de la

reine.

Charles IV avait pris des dispositions pour

qu’à sa mort, il fut inhumé en trois lieux. Cette pratique était courante à

l’époque. En effet, les rois tenaient à ce qu’ils soient enterrés à

Saint-Denis auprès de leurs ancêtres et faisaient don de leur cœur et de leurs

entrailles à des abbayes.

Le corps de Charles IV fut placé à Saint-Denis,

son cœur aux Frères Prêcheurs de Paris, ses entrailles à Notre-Dame-la-Royale à

Maubuisson.

Il est intéressant de noter que Hennequin de

Liège a travaillé pour Édouard III, pire ennemi de la France. Cette indication souligne

un caractère fondamental du mécénat de Jeanne d’Evreux : le mécène doit

choisir un artiste de qualité et essayer de le garder en le pensionnant et en le

protégeant.

- Deux animaux sont présents aux pieds des époux.

- Leur présence est fréquente dans l’art funéraire.

Jeanne d’Evreux pose ses pieds sur deux chiens, symboles

pour une femme veuve de sa fidélité envers la mémoire de son époux. Les pieds de

Charles IV reposent sur un lion et une lionne. Ils sont les symboles de la force et

la preuve du rejet de la tentation et du péché. |

- Tombeau des entrailles de Charles IV et de Jeanne d'Evreux

- L : 1,12 mètre.

- Marbre

- Musée du Louvre RF1436-1437

|

L‘introduction de personnes individualisées

dans le décor de l’église permettait aux mécènes de perpétuer leurs alliances et

leur générosité. L’église choisie devient un lieu de commémoration de la

dynastie.

Le retable de Maubuisson.

Vers 1340, Jeanne d’Evreux associa sa propre

image au Maître-autel qu’elle offrit à l’abbaye de Maubuisson ainsi que celles

de son époux et ses deux filles, Marie et Blanche de France.

Cette oeuvre est attribuée à Évrard

d’Orléans, artiste connu de 1292 à 1357.

Avec ce retable, les portraits des membres de la

famille royale étaient présents dans le lieu cultuel le plus important de

l’église, lieu où on trouve habituellement une scène de la Passion. La famille

royale s’associait ainsi à la famille du Christ.

L’enluminure, le livre d’heures

de Pucelle.

Les livres d’heures permettaient de suivre

le rituel de la piété quotidienne établie par l'église.

Ce type de livre apparu dans la seconde moitié

du XIIème siècle et accru sa popularité jusqu’à devenir au XIVème siècle, la

forme la plus commune du livre d’Heures privé.

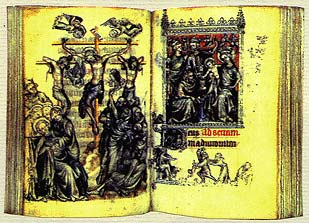

| Ce livre d’Heures fut commandé par Charles IV

pour son épouse, Jeanne d’Evreux. L’occasion de cette commande n’est pas

certaine, peut-être pour leur mariage ou pour le couronnement de Charles IV à la

cathédrale de Reims. A sa mort, la reine en fit don au roi

Charles V et on retrouve sa trace dans les inventaires de la bibliothèque du Duc de

Berry , en 1401, 1413 et 1416, décrit en ces termes " Item unes petites heures

de Nostre Dame, nommées Heures de Pucelle, enluminées de blanc et de noir, à

l’usaige des Prescheurs ". |

- Les Heures de Jeanne d'Evreux

- Parchemin 209 ff., 90x60 mm.

- New-York, The Metropolitan Museum of Art, The Cloisters,

Acc.54.1.2.

|

Sa taille est plus un challenge de l’artiste

qu' une restriction. Ce genre d’enjeu est tout à fait en association avec le

mécénat de cette époque qui cherche à produire des oeuvres des plus admirables.

Le livre d’heures de Jeanne d’Evreux

est composé d’un calendrier, des Heures de la Vierge, des Heures de saint

Louis, une scène à chaque heure du jour liturgique, de psaumes de pénitence, de

litanies.

Ces illustrations sont présentées en diptyque.

La page se compose de trois éléments :

l’illustration insérée dans un cadre et une initiale historiée qui débute le

texte liturgique.

De nombreux grotesques remplissent les marges. Ils créent

une vivacité et une gaieté étonnantes pour un livre de dévotion.

Pucelle a utilisé la technique de la grisaille

rehaussée par des touches de couleur pour illustrer ces scènes. Ce procédé relève

initialement de l’art du vitrail. Il fut le premier à utiliser ce procédé sur

parchemin,qui permet le travail du volume.

Un cycle de Saint Louis est présent dans ce

livre

d'Heures.

Les scènes représentent les événements

importants et glorifiant du règne de Saint Louis.

Ces images de Saint Louis devaient avoir des

retombées positives sur les membres de sa famille. Il s’agissait de montrer que ses

descendants pouvaient avoir les mêmes qualités. La présence dans ce cycle de

l’image de Jeanne d’Evreux atteste de sa parenté.

L’architecture, le couvent des Cordeliers.

En 1341, Jeanne d’Evreux les gratifia d’une infirmerie

avec chapelle double.

Il semble que ce couvent conservait le tombeau de cœur de la

reine dont le chevet devait être orné de peinture par Jean de Saint Omer et de

sculptures de Jean de Liège.

Malheureusement, l’incendie de 1580 détruisit tout.

Nous retrouvons encore une fois une certaine volonté à

conserver la même ligne de conduite que saint Louis. En effet, il avait fortement aidé

les Cordeliers en concédant le terrain sur lequel ils s’installèrent et ils purent

construire leur église grâce à ses libéralités.

Ensuite ses successeurs aidèrent le couvent : la reine

Marie de Brabant, Philippe le Bel, Jeanne d’Evreux, et plus tard, Charles V.

Tous voulurent par leurs actions marquer leur parenté avec leur

illustre aïeul.

3° - Les raisons de ce mécénat.

Le mécénat de Jeanne d’Evreux a

essentiellement produit des œuvres religieuses. Ces oeuvres, hormis le livre

d’Heures, furent souvent offertes à des abbayes (Maubuisson, Saint Denis) et cela de

son vivant. Ces objets étaient donc destinés à être vus. D'ailleurs, ils

possèdent tous un signe d’appropriation, toujours discret mais efficace : une

dédicace, les armes de la reine, son portrait. Ces objets devaient véhiculer une image

positive, riche de sens.

Manifester sa piété.

Ainsi, la piété de Jeanne d’Evreux fut

mise en valeur. Dans le livre d’Heures, elle est représentée pendant sa prière et

elle offrit un maître-autel à l’abbaye de Maubuisson.

Marquer sa filiation avec Saint Louis

Elle est clairement exprimée dans le livre

d’Heures .

Par le biais de l’art, certains problèmes

d’ordre politique étaient évoqués, véhiculant un message glorifiant pour son

possesseur. Ce n’est pas un hasard si le culte de Saint Louis fut si important à

cette époque. La légitimité des Valois sur le trône était réfutée par Édouard III.

Les descendants de Saint Louis essayaient de prouver qu’ils étaient aussi bons,

aussi pieux et élus par Dieu comme le fut Saint Louis.

Conclusion

Il est indéniable que ce

mécénat est à l’origine de celui des rois du XIVème siècle.

Le mécénat le plus abouti du XIV ème siècle est

sans nul doute celui de Charles V qui avait constitué une véritable

" propagande " autour de son patrimoine artistique.

Pucelle et Jean de Liège qui étaient des artistes

protégés par Jeanne d’Evreux rentrèrent au service de Charles V.

Bibliographie.

Aucun ouvrage ne traite dans son intégralité du

mécénat de Jeanne d’Evreux.

- Rorimer, The hours of Jeanne

d’Evreux, Queen of France at the cloisters, Metropolitan Museum, New York, 1957.

-Les fastes du gothique,

le siècle de Charles V, exposition du grand Palais, du 9 oct. 1981 au 1er fev. 1982.

- Sterling, La peinture

médiévale à Paris, 1300-1500, Tome III du 1er vol.,

Bibliothèque des arts, 1990. |